Фрагмент стены Белого города на Хохловской площади. Белый город в москве

Остатки стены Белого Города, история Москвы

Остатки стены Белого Города — памятник зодчества

В 1995 году в начале Покровского бульвара (Хохловская площадь) были обнаружены остатки стены Белого Города – памятника зодчества и фортификации, которому насчитывается около 500 лет. Некоторые из найденных камней кладки были с уникальной резьбой, некоторые были из бывших великокняжеских палат Кремля. Также здесь были найдены предметы быта и монеты.

Долгие годы решалась судьба древнего артефакта (как вариант, рассматривалась засыпка его с целью сохранения для будущих поколений), пока, наконец, в 2017 году не было принято решение о реставрации остатков стены Белого Города и открытия здесь первого в Москве археологического парка.

Долгие годы решалась судьба древнего артефакта (как вариант, рассматривалась засыпка его с целью сохранения для будущих поколений), пока, наконец, в 2017 году не было принято решение о реставрации остатков стены Белого Города и открытия здесь первого в Москве археологического парка.

Возведение стен Белого Города

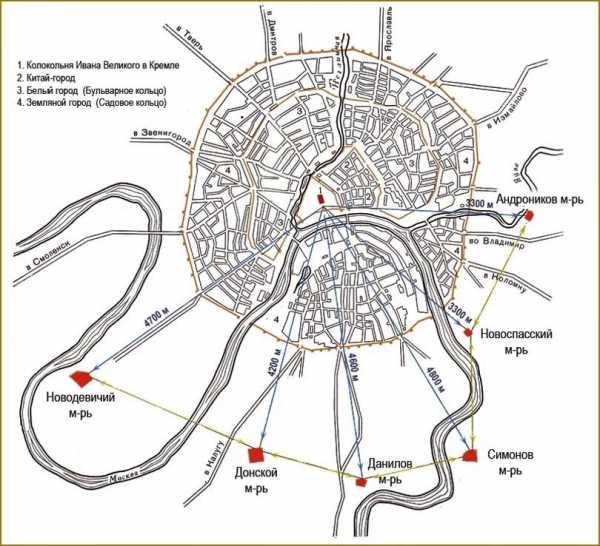

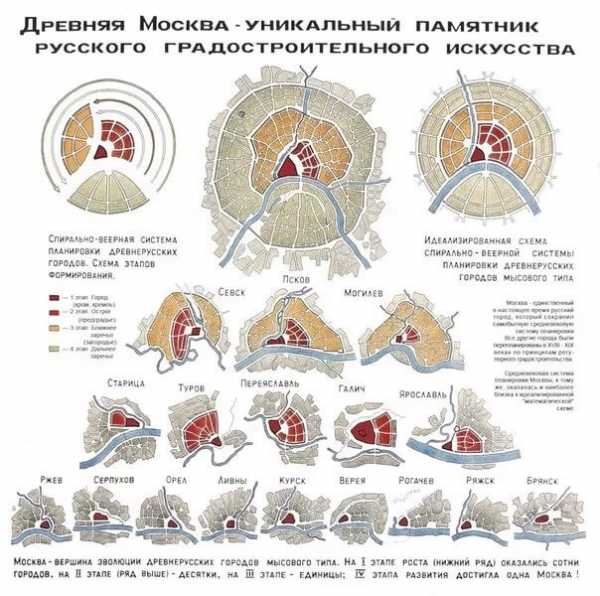

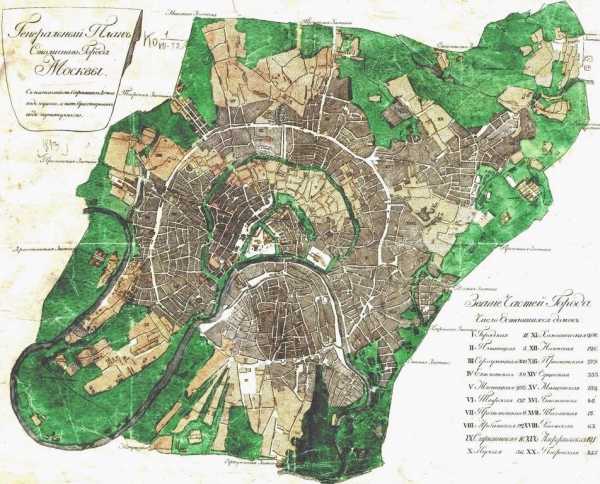

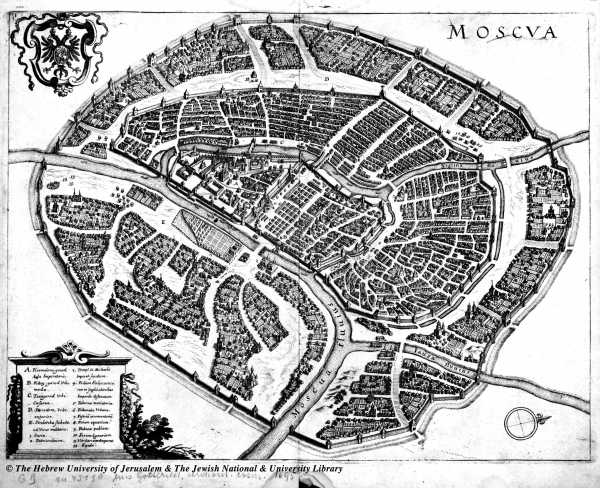

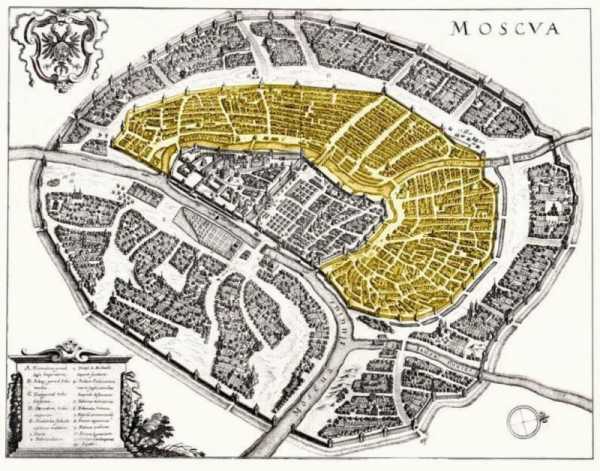

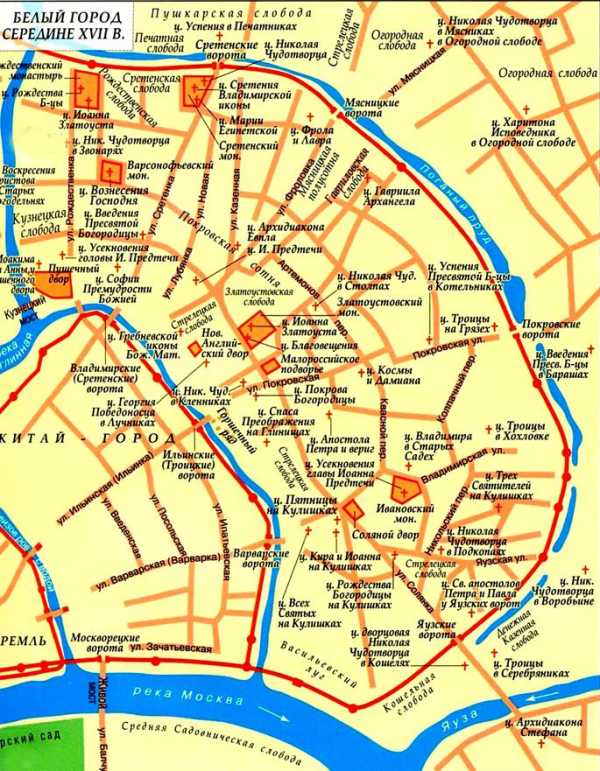

Вернемся в Москву конца 16 века. Это был уже крупнейший европейский город, который состоял из Кремля, Малого Города, обнесенного Китайгородской стеной, и Большого Посада. Ограничивал линию Большого Посада вал, именуемый в источниках «земляной осыпью». Вал проходил по кольцу теперешних бульваров и при Иване Грозном был довольно внушительным сооружением.

В источниках (Г. Штаден) указывалось, что вал тянулся от ворот до ворот, которые были «сделаны из бревен и снаружи вокруг обложены землей и дерном».

В источниках (Г. Штаден) указывалось, что вал тянулся от ворот до ворот, которые были «сделаны из бревен и снаружи вокруг обложены землей и дерном».

После того, как эти деревянные укрепления вокруг Москвы сгорели в результате набега крымских татар в 1570-х годах, по решению правительства, возглавляемого боярином Борисом Годуновым, территорию Белого Города было решено защитить каменной крепостной стеной. Хронограф 1617 года говорит, что в 1586 году царь Федор Иоанович «повеле на Москве делать град каменной нареча ему имя Царев Белой каменной город».

Возведение крепостных стен Белого Города было самой крупной стройкой на Руси 16 века, необходимость которой диктовалась задачей обороны столицы государства. Для руководства этой грандиозной по тем временам стройкой был выбран зодчий Федор Савельевич Конь (источники упоминают, что фамилия зодчего была Иванов, «Конь» же было прозвищем, связанным с какими-то его личными качествами).

Крепостные стены Белого Города – это первое известное сооружение зодчего Фёдора Савельевича Коня (в дальнейшем он возводил каменный Смоленский Кремль). Этот государев мастер времен правления Бориса Годунова – один из немногих древнерусских зодчих, чье имя зафиксировано в Хронографах 17 как «мастера из русских людей».

Фёдор Конь возводил исключительно каменные стены и башни, которые отличала высокая техника и продуманность конструкций. Современники зодчего тщательно изучали приемы и изобретения Ф. Коня, и с восхищением описывали их в источниках тех времен.

За основу он взял римские каноны строительства: не кирпич на кирпич, а хаотичную кладку. Именно этот способ строительства во времена Смуты (1598-1613) позволил избежать полного разрушения стен Белого Города.

Кирпич для стены делали на московских кирпичных заводах, белый камень же доставляли из подмосковного села Мячково. Известь для побелки стены использовали золотоордынскую, привезенную в Москву в самый разгар строительства в 1591 году.

Некоторые работы требовали высококлассных специалистов. Для сооружения крепостной стены вокруг Москвы царь заставил принять семь тысяч каменщиков. (Д. Горсей, Записки о Московии 16 в.).Источники сообщают, что вначале строились Тверские ворота, ведущие на улочки Белого Города. По дороге же, выходящей из них, путники отправлялись в Тверь и Санкт-Петербург. Рядом с Тверскими воротами обосновались кузнечных дел мастера, выстроились мучные и мясные лавки.

Далее строительство стены Белого Города велось в обе стороны.

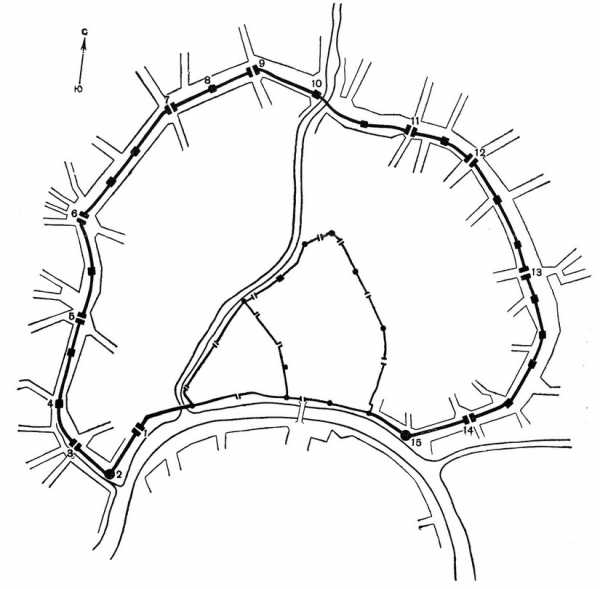

В результате Москва получила новый пояс каменных укреплений, которые сразу же были снабжены «хорошими медными орудиями», преимущества которых перед железными и чугунными уже были известны.

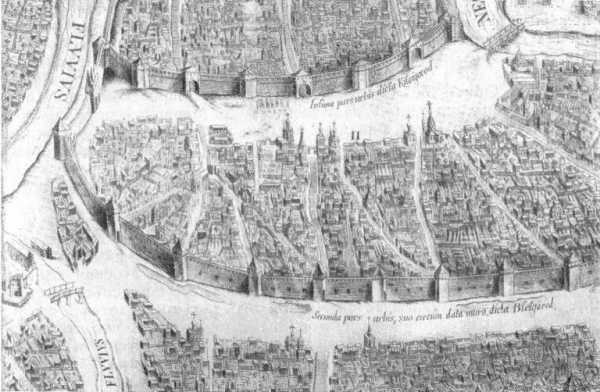

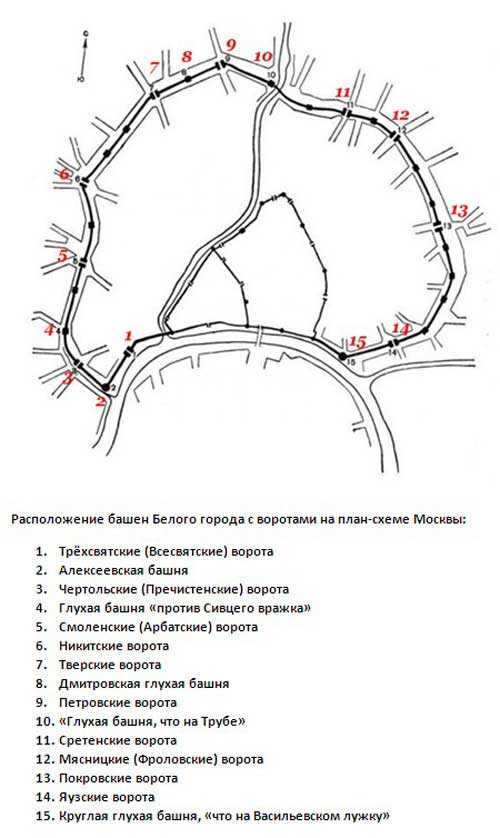

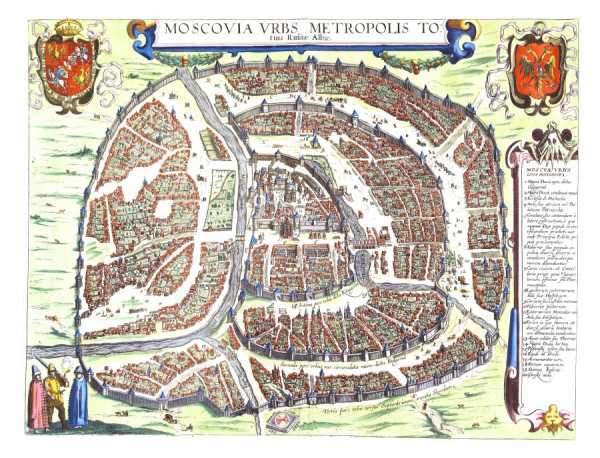

Стена Белого Города стала третьей, самой внешней оборонительной фортификацией. Сначала шла Кремлевская крепостная стена, затем стена Китай-города, и наконец, крепостная стена Белого города, которая была выше Китайгородской и так же, как и Кремлевская, была увенчана зубцами и «ласточкиными хвостами». Согласно Описной Книге 1701 года, длина стены была более 9,5 км, и состояла она из 28 прясел (часть крепостной стены между башнями) и 27 башен. Стены и башни Белого Города образовывали в плане неправильное полукольцо, охватывающее территорию 695704 кв. сажени (более 3 миллионов кв. метров).

Несмотря на то, что «величества ради и красоты» новый пояс укрепления Москвы был назван Царьградом, народ всегда называл его Белым.

В разных источниках датами окончания строительства стены Белого Города называются и 1588, и 1589, и 1591 годы. Однако в июле 1591 года к Москве подошло войско крымского хана Казы-Гирея. Подошло и быстро отступило к Котлам и Воробьевым горам: на приступ Москвы хан больше не решился! А позже именно эта третья внешняя оборонительная стена сыграла важнейшую роль в 1612 году в битве за Москву с поляками.

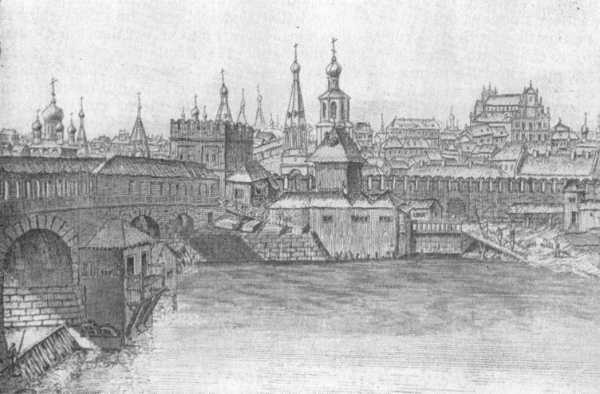

Стены Белого Города, помимо того, что обладали отличными фортификационными свойствами, были еще и художественно выразительны. Современники называли стену «красивой» и «изумительной». Слава о Белом городе, о величественности его стен и башен и их обороноспособности распространялась далеко за пределы «Московии». Благодаря им Москва, уже давно привлекавшая внимание путешественников и подчас вызывавшая их удивление, стала для них своеобразным чудом света. Отмечая, что она выделяется среди всех других русских городов, они очень часто восхищались ею так, как не восхищались никаким другим европейским городом. «Имать же Российское царство многи грады каменныя и твердыя, паче же всех Москва, град царствующий величеством зело превеликий, и крепок, тремя стенами каменными огражден, ему же величеством и крепостию едва во всей Европии подобен град обретается», — говорится в итальянском описании всего света, переведенном в конце XVII в. на русский язык.

Укрепление Белого Города

Едва окончилось строительство Белого города, как в быстром темпе стали возводить наружное кольцо укреплений. Дерево-земляная крепость охватывала всю тогдашнюю территорию города кольцом (теперешнее Садовое кольцо Москвы). Длина нового кольца укреплений, названного за быстроту его постройки Скородомом, достигала 15 км, на земляном валу было возведено 50 башен, том числе 34 проездные. В условиях того времени дерево-земляные укрепления противостояли артиллерийскому огню не хуже, чем каменные, и в дальнейшем наиболее распространенными оборонительными сооружениями стали земляные бастионы. Высотные и водные препятствия не имели уже того значения, что в XV в., и рвы Скородома, Белого города и Китай-города были значительно уже и мельче, чем Кремлевский. Деревянные заборола и башни были очень живописны и выдержаны в лучших традициях русской архитектуры. Лет через 20 после постройки Скородома поляк С. Маскевич писал о нем: «Вся ограда была из теса, башни и ворота весьма красивые, как видно стоили трудов и времени». Высоту деревянной части стены он определяет «в три копья», то есть, в 6-8 метров.

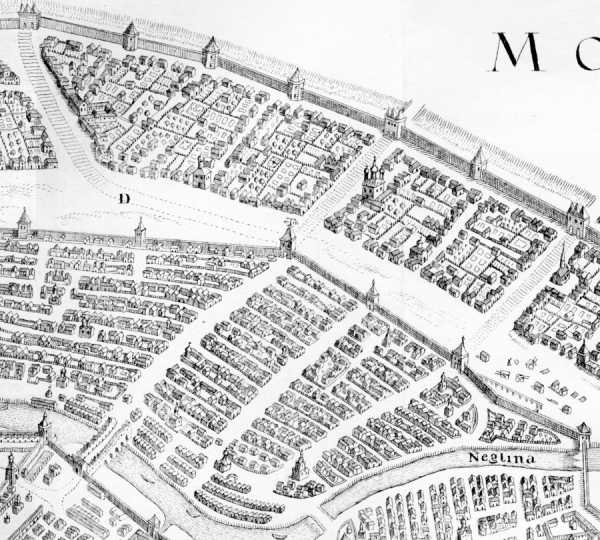

Что же представлялось взгляду дозорного на самой высокой точке Москвы – колокольне Ивана Великого в Кремле? Он видел изнутри уже все четыре линии укреплений Москвы с широкими плацдармами перед ними и расходящуюся от Кремля и Красной площади запутанную сеть улиц. Видел проездные башни, к которым эти улицы сходились, образуя пучки. Вот от Владимирских ворот Китай-города расходятся, как лучи, Мясницкая и Лубянка, от Воскресенских – Дмитровка и Тверская, от Арбатских ворот Белого города – Поварская и Смоленская. Они выходят далее к разным воротам Скородома, также к воротам отовсюду сворачивают многочисленные кривые переулочки. В тех местах, где улицы пересекаются с кольцевыми плацдармами, перед воротами образовались площади, пустыри, небольшие поля, а дальше за стенами Скородома на расстоянии виднеются монастыри-форты.

Словом, перед взором дозорного простиралась сложная и на первый взгляд беспорядочная сеть улиц, которую мы называем теперь радиально-кольцевой системой планировки города.

Посещавшие Москву в конце XVI в. иностранцы признавали ее одним из самых больших по размерам городов Европы, правда, со значительно меньшей плотностью населения. Они писали, что «город очень велик и многолюден, и его почти нельзя сравнить ни с каким немецким городом»; что Москва «обширнее Праги», «больше Флоренции»; что «город в целом больше, чем Лондон с предместьями». А по количеству населения Москва превосходила в 4 раза второй по размерам из тогдашних русских городов – Великий Новгород, и в 6 с лишним раз – Псков или Казань. Такой была столица России к концу XVI века.

Крепостная стена Белого Города сильно пострадала в Смутное время (1598-1613), а после окончания Северной войны (1700-1721) и вовсе потеряла свое фортификационное значение: с ворот Белого Города сняли охрану и перестали запирать ворота на ключ по ночам.

По указу Екатерины Великой крепостные стены Белого Города были разобраны «за излишностию, ветхостию и неудобностию».

Памятник просуществовал 200 лет, о чем свидетельствуют гравированные аксонометрические планы и фасадные изображения Москвы 17-18 веков.

Москва строилась, стройматериалов не хватало, и москвичи стали разбирать стены для строительства собственного жилья. Известны и значительные здания, построенные из камня стены Белого Города, к примеру, Дом генерал-губернатора на Тверской, Воспитательный дом.

В 1720 году, во времена массового сноса Белгородской стены, Тверские ворота снесли и на их месте возвели Триумфальную арку для торжественного въезда Петра I, заключавшего в тот момент Ништадтский мир. Стену Белого Города разрушили в этом районе в 1770 году, кузнецов и лавочников переместили в другие места, а через пять лет здесь разбили Тверской бульвар, который стал первым публичным прогулочным местом Москвы.

Считается, что последними были снесены Арбатские Ворота – в июле 1792 года. Однако еще в 1805 году существовал фрагмент Белгородской стены на берегу Неглинки с проломом для русла реки.

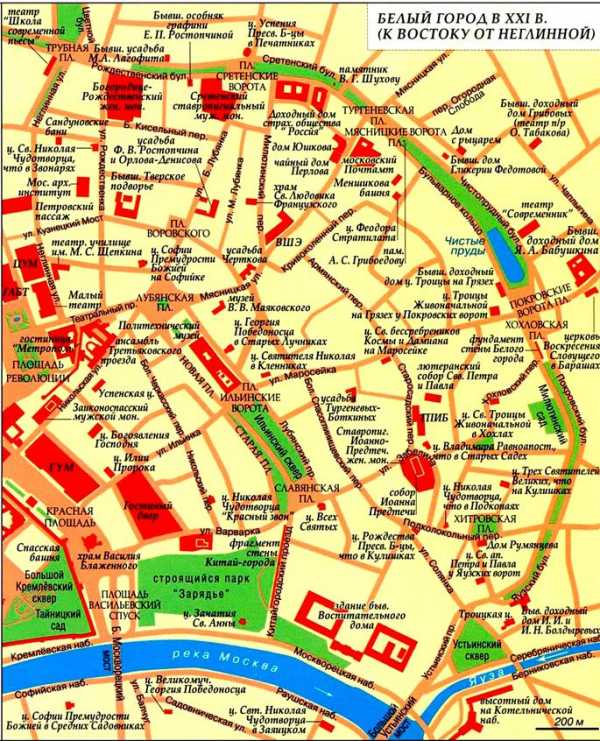

С конца 18 века на месте стены Белого Города постепенно возникает Бульварное Кольцо, которое окончательно сформировалось в первой половине 19 века. Бульварное Кольцо, сформированное по контуру крепостной стены Белого Города, так же, как и стена, имеет форму подковы, упирающейся в набережные Москвы-реки.

На месте проездных башен крепостной стены, после их разрушения сформировались площади, в названиях которых сохранились упоминания о том, что здесь некогда были ворота: Чертольские (по указу набожного царя Алексея Михайловича переименованные в Пречистенские), Смоленские (Арбатские), Никитские, Тверские, Петровские, Сретенские, Фроловские (Мясницкие), Покровские, Яузские.

tretiy-rim.moscow

Белый город - история происхождения

Линия Бульварного кольца к середине XVI века представляла собой земляную насыпь, которую устроили как фортификационное сооружение для защиты города от набегов. В местах пересечения земляного вала и улиц, отходящих от стен Кремля, сооружали покрытые дерном и землёй, для большей прочности, ворота.

Однако, такое устройство оборонительного сооружения плохо справлялось с задачей защиты горожан. В 1571 году деревянные строения и вовсе были сожжены после набега Давлет-Гирея.

Во времена правления Русью Фёдором Иоановичем было решено ставить каменные стены и в 1585 году здесь начались первые работы.

Руководил возведением укрепрайона вдоль насыпи земляного вала Фёдор Савельевич Конь, крупнейший зодчий того времени.Сооружение получило название «Белый город», т.к. «городом» в те времена называли и поселение, и защитное ограждение.

Еще не завершенный, новый рубеж Москвы помог предотвратить нападение на первопрестольную. Это произошло в 1591 году, когда войска крымской Орды с ханом Казы-Гиреем ушли от города, так и не решившись штурмовать грозные стены.

Все работы были завершены к 1593 году.

Стены Белого города у его Мясницких (Фроловских) ворот

Стены Белого города у его Мясницких (Фроловских) воротБелый город стал надежной оборонительной защитой и приобрел прекрасный архитектурный облик.

В годы Смутного времени фортификационное сооружение сильно пострадало, а к середине XVIII века и вовсе потеряло своё оборонительное значение: ворота больше не охраняли и не запирали в ночные часы.

Кирпичи из стен Белого города потихоньку начали растаскивать простые москвичи для своих нужд, а с 1760 года власти и вовсе разрешили использовать материалы для городских построек. Из материалов крепости были возведены стены Воспитательного дома на Москворецкой набережной, 7 и дом московского генерал-губернатора на Тверской (нынешнее здание Мэрии Москвы).В июне месяце 1774 года было решено полностью демонтировать стены Белого города, а на освободившемся месте высадить деревья и кустарники. Работы поручили Каменному приказу. Курировал его князь М.Н. Волконский, генерал-губернатор Москвы, а руководителем был назначен архитектор П.Н. Кожин.

Последними были снесены Арбатские ворота. Случилось это в июле 1792 года. Правда, еще в 1805 году можно было наблюдать фрагмент былой стены с проемом для реки Неглинки.Так и появилось в Москве Бульварное кольцо на месте былых стен Белого города.

progulkipomoskve.ru

Москва ушедшая. Бел(о)городская стена - Мы родом ...

Ещё исторические достопримечательности МосквыБашни Белого городаИсторические места МосквыМы привычно говорим: Покровские ворота, Никитские ворота. А что это за ворота? Как пелось в одной песне: «А здесь давно уж нету никаких ворот». Эти топонимы практически единственное свидетельство некогда существовавшего мощного оборонительного комплекса Москвы.

В том месте, где сейчас проходит Бульварное кольцо, при Иване Грозном был сделан земляной вал с деревянным частоколом наверху. В 1571 году при очередном набеге крымских татар все постройке между кирпичными стенами (Кремля и Китай-города) и этим валом были сожжены. Поэтому на месте частокола в царствование Федора Иоанновича и под руководством Бориса Годунова была построена новая 9,5 – км кирпичная стена.Стена Белого города имела 17 глухих башен, в основном прямоугольных в плане, покрытых четырёхгранными шатрами с несколькими ярусами боя, и 10 проездных башен, имевших трёхшатровые завершения (всего 27 башен). Вдоль стен был прорыт ров, заполненный водой. Высота башен колебалась от 13 до 20 метров. Руководил строительством известный зодчий Фёдор Конь, известный также строительством аналогичной крепости в Смоленске.

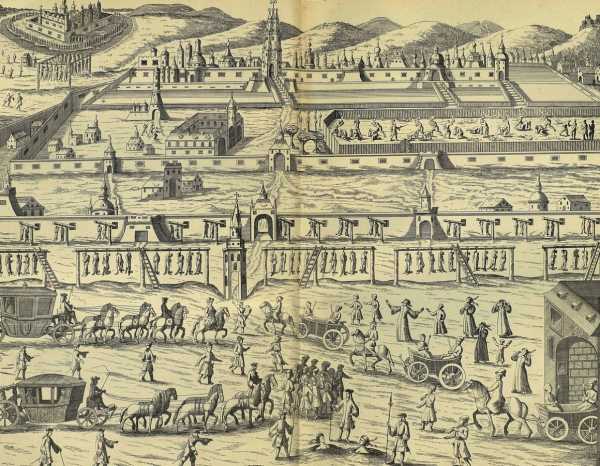

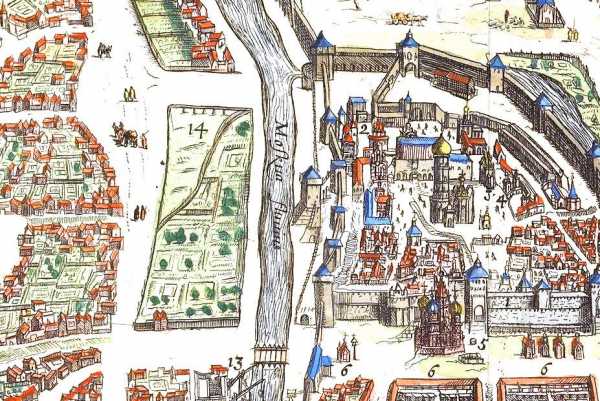

В том месте, где сейчас проходит Бульварное кольцо, при Иване Грозном был сделан земляной вал с деревянным частоколом наверху. В 1571 году при очередном набеге крымских татар все постройке между кирпичными стенами (Кремля и Китай-города) и этим валом были сожжены. Поэтому на месте частокола в царствование Федора Иоанновича и под руководством Бориса Годунова была построена новая 9,5 – км кирпичная стена.Стена Белого города имела 17 глухих башен, в основном прямоугольных в плане, покрытых четырёхгранными шатрами с несколькими ярусами боя, и 10 проездных башен, имевших трёхшатровые завершения (всего 27 башен). Вдоль стен был прорыт ров, заполненный водой. Высота башен колебалась от 13 до 20 метров. Руководил строительством известный зодчий Фёдор Конь, известный также строительством аналогичной крепости в Смоленске.Архидиакон Павел Алеппский, сопровождавший Антиохийского Патриарха Макария в его путешествии по России в годы царствования Алексея Михайловича, оставил такое описание «третьей стены» Москвы, известной «под именем Белой стены»: «Она выстроена из больших белых камней… Она больше городской стены Алеппо и изумительной постройки, ибо от земли до половины высоты она сделана откосом, а с половины до верху пикета выступ, и потому на нее не действуют пушки. Ее бойницы, в коих находится множество пушек, наклонены книзу, по остроумной выдумке строителей: таких бойниц мы не видывали ни в стенах Антиохии, ни Константинополя, ни Алеппо, ни иных укрепленных городов, коих бойницы идут ровно, служа для стрельбы над землею вдаль; а из этих можно стрелять во всякого, кто приблизится к нижней части стены… В белой стене более пятнадцати ворот, кои называются по именам различных икон, на них стоящих. Все эти надвратные иконы имеют кругом широкий навес из меди и жести для защиты от дождя и снега. Перед каждой иконой висит фонарь, который опускают и поднимают на веревке по блоку; свечи в нем зажигают стрельцы, стоящие при каждых воротах с ружьями и другим оружием. Во всех воротах имеется по нескольку больших и малых пушек на колесах. Каждые ворота не прямые, как ворота Ан-Наср и Киннасрин в Алеппо, а устроены с изгибами и поворотами, затворяются в этом длинном проходе четырьмя дверями и непременно имеют решетчатую железную дверь, которую спускают сверху башни и поднимают посредством ворота. Если бы даже все двери удалось отворить, эту нельзя открыть никаким способом: ее нельзя сломать, а поднять можно только сверху». Стены Белого города отчетливо видны на Сигизмундовом чертеже 1610 года (самой точной карте Москвы того времени).

2.Однако все усилия и расходы оказались бесполезными. И даже наоборот. Во времена Смутного времени русскому ополчению пришлось брать штурмом эти стены и выбивать засевших поляков. Кроме этих боев никаких других штурмов крепость не переживала. Стена простояла до 60-х годов следующего века, когда по распоряжению Екатерины II не была полностью разобрана, а на её месте разбиты бульвары.

2.Однако все усилия и расходы оказались бесполезными. И даже наоборот. Во времена Смутного времени русскому ополчению пришлось брать штурмом эти стены и выбивать засевших поляков. Кроме этих боев никаких других штурмов крепость не переживала. Стена простояла до 60-х годов следующего века, когда по распоряжению Екатерины II не была полностью разобрана, а на её месте разбиты бульвары. 3. ЛитографияНачнем наше путешествие с площади Яузских ворот , где когда-то были Яузские ворота. Эта башня считается самой высокой среди надвратных — согласно описям, это 9 саженей, то есть 20 метров. В 1612 году неподалеку отсюда был опрокинут в Яузу полутысячный польский отряд «избраннейших мужей, вооруженных всадников». На следующий день горожане выловили из реки груду оружия и доспехов, а что-то, может, и ныне лежит под мутными водами. Ворота были устроены с изгибом, о котором писал Архидиакон Павел Алеппский. Признаки этого видны и сейчас. Улица Солянка соединяется с Яузской улицей под некоторым совсем нелогичным углом. От ворот дорога шла к мостк через Яузу и далее по современной Верней Радищевской на юго-восток.Однозначно можно сказать, что башня стояла на пересечении Солянки и Яузского бульвара.

3. ЛитографияНачнем наше путешествие с площади Яузских ворот , где когда-то были Яузские ворота. Эта башня считается самой высокой среди надвратных — согласно описям, это 9 саженей, то есть 20 метров. В 1612 году неподалеку отсюда был опрокинут в Яузу полутысячный польский отряд «избраннейших мужей, вооруженных всадников». На следующий день горожане выловили из реки груду оружия и доспехов, а что-то, может, и ныне лежит под мутными водами. Ворота были устроены с изгибом, о котором писал Архидиакон Павел Алеппский. Признаки этого видны и сейчас. Улица Солянка соединяется с Яузской улицей под некоторым совсем нелогичным углом. От ворот дорога шла к мостк через Яузу и далее по современной Верней Радищевской на юго-восток.Однозначно можно сказать, что башня стояла на пересечении Солянки и Яузского бульвара. 4.Следующей надвратной башней была Покровская. Пролет крепостной стены от Покровских до Яузских ворот — самый длинный, по разным сведениям на нем стояло от 3 до 5 глухих башен. Сейчас никаких внешних следов башни не найти.

4.Следующей надвратной башней была Покровская. Пролет крепостной стены от Покровских до Яузских ворот — самый длинный, по разным сведениям на нем стояло от 3 до 5 глухих башен. Сейчас никаких внешних следов башни не найти. 5.Но если пройти сто метров в сторону Покровского бульвара, то можно увидеть огороженный железной сеткой заброшенный котлован, еще несколько лет назад бывший Хохловской площадью. Ближе к западному краю котлована видна прикрытая навесом каменная кладка — это и есть единственный видимый ныне фрагмент Стены, изученный археологами в 2000-е годы. Выглядит он не очень внушительно, но известно, что конструкция стены была неоднородна: на высоких и ровных, или же низких и ухабистых участках рельефа она могла менять и толщину, и глубину заложения фундамента. На Хохловской планировалось строить паркинг и каким-то образом включить фрагмент стены в его пространство, на работы давно встали.

5.Но если пройти сто метров в сторону Покровского бульвара, то можно увидеть огороженный железной сеткой заброшенный котлован, еще несколько лет назад бывший Хохловской площадью. Ближе к западному краю котлована видна прикрытая навесом каменная кладка — это и есть единственный видимый ныне фрагмент Стены, изученный археологами в 2000-е годы. Выглядит он не очень внушительно, но известно, что конструкция стены была неоднородна: на высоких и ровных, или же низких и ухабистых участках рельефа она могла менять и толщину, и глубину заложения фундамента. На Хохловской планировалось строить паркинг и каким-то образом включить фрагмент стены в его пространство, на работы давно встали. 6.Здесь, у Покровских ворот, в присутствии царя и его приближенных 10 октября 1698 года был зачитан указ о вине стрельцов, после чего начались казни у всех ворот Белого города.Часть 2

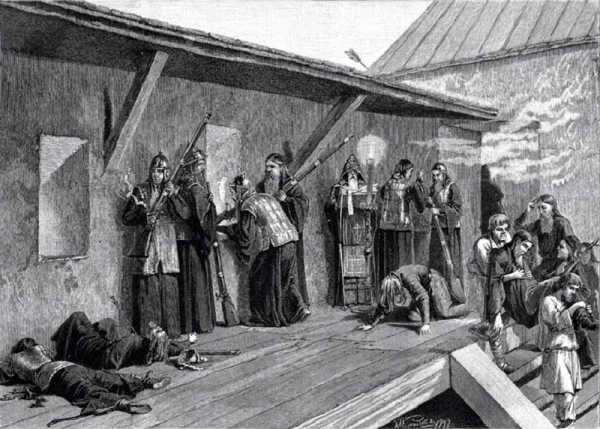

6.Здесь, у Покровских ворот, в присутствии царя и его приближенных 10 октября 1698 года был зачитан указ о вине стрельцов, после чего начались казни у всех ворот Белого города.Часть 2Предыдущий пост я посвятил истории возникновения и разрешения стены Белого города, р также рассказал о двух надвратных башнях – Яузской и Покровской. Сегодня мы двинемся дальше. Следующая башня Мясницкая. Как можно понять из названия, она стояла на перечение с Мясницкой улицей. В память о ней часть Тургеневской улицы недавно переименовали в площадь Мясницких ворот. Стояла башня где-то здесь.

7.Достоверных изображений башни не сохранилось. Мясницкие ворота изображены на одной из гравюр П. Пикарта начала 18 века. Изображение условное, но отчетливо видна прямоугольная надстройка над зубцами башни, а в ней — довольно странное круглое окно.

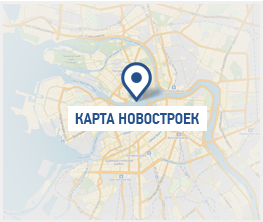

7.Достоверных изображений башни не сохранилось. Мясницкие ворота изображены на одной из гравюр П. Пикарта начала 18 века. Изображение условное, но отчетливо видна прямоугольная надстройка над зубцами башни, а в ней — довольно странное круглое окно. 8.Есть изображение Мясницкой башни на картине А,Васнецова, но это во многом конечно фантазия художника.

8.Есть изображение Мясницкой башни на картине А,Васнецова, но это во многом конечно фантазия художника. 9.Рядом с площадью Мясницких ворот в конце XIX века акционерным обществом «Россия» был построен доходный дом, самый крупный жилой комплекс в дореволюционной Москве. Мотивы башни нашли в нем достойное отражение.

9.Рядом с площадью Мясницких ворот в конце XIX века акционерным обществом «Россия» был построен доходный дом, самый крупный жилой комплекс в дореволюционной Москве. Мотивы башни нашли в нем достойное отражение. 10.Следующая башня и ворота – Сретенские. Промежуток между Мясницкими воротами и Сретенскими, пожалуй, самый маленький. Это место неожиданно возникает на узкой Сретенке. Не скажешь что здесь когда-то была мощная башня.Справа –Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Получается, она была за стеной Белого города.

10.Следующая башня и ворота – Сретенские. Промежуток между Мясницкими воротами и Сретенскими, пожалуй, самый маленький. Это место неожиданно возникает на узкой Сретенке. Не скажешь что здесь когда-то была мощная башня.Справа –Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Получается, она была за стеной Белого города. 11.А здесь Сретенская башня на картине, посвящённой вступлению на царство Михаила Федоровича Романова.12.Со Сретенскими воротами связана одна история, произошедшая незадолго до разорения города в 1611 году, когда Москва была под властью поляков. Некий пан Блинский после многодневного запоя ни с того ни с сего открыл пальбу по иконе Богородицы «у Сретенских ворот». Возмущенные москвичи «привели к упомянутым воротам, отрубили на плахе обе руки и прибили их к стене под образом святой Марии, потом провели его через эти же ворота и сожгли в пепел на площади». Строгие нравы были.

11.А здесь Сретенская башня на картине, посвящённой вступлению на царство Михаила Федоровича Романова.12.Со Сретенскими воротами связана одна история, произошедшая незадолго до разорения города в 1611 году, когда Москва была под властью поляков. Некий пан Блинский после многодневного запоя ни с того ни с сего открыл пальбу по иконе Богородицы «у Сретенских ворот». Возмущенные москвичи «привели к упомянутым воротам, отрубили на плахе обе руки и прибили их к стене под образом святой Марии, потом провели его через эти же ворота и сожгли в пепел на площади». Строгие нравы были.Дальше ещё достопримечательное место – Трубная площадь.В этом месте Стена впускала в город реку Неглинку — вероятно, сквозь арку, закрытую подъемной заслонкой, наподобие известных по чертежам псковских Решеток на реке Пскове . Сейчас это место выглядит так.

13.Ворот в Белый город здесь не было, а рядом с башней было проделано отверстие для протекавшей здесь реки. Народ прозвал это отверстие «трубой», а рынок, раскинувшийся с внешней стороны стены — Трубным. На картине Аполлинария Васнецова изображен торг рядом со стеной.

13.Ворот в Белый город здесь не было, а рядом с башней было проделано отверстие для протекавшей здесь реки. Народ прозвал это отверстие «трубой», а рынок, раскинувшийся с внешней стороны стены — Трубным. На картине Аполлинария Васнецова изображен торг рядом со стеной. 14.То же место на старой гравюре.

14.То же место на старой гравюре. 15.В 1991 году в строительном котловане на Трубной площади показались хорошо сохранившиеся белокаменные основания. По всей вероятности, по берегам реки стояли две башни, а меж ними была перекинута зарешеченная арка. С севера Трубу подпирала насыпь плотины — на месте нынешнего Цветного бульвара Неглинка превращалась в небольшое озеро. В описях также значится «палатка над трубою», в которой, возможно, нес вахту оператор подъемного механизма.

15.В 1991 году в строительном котловане на Трубной площади показались хорошо сохранившиеся белокаменные основания. По всей вероятности, по берегам реки стояли две башни, а меж ними была перекинута зарешеченная арка. С севера Трубу подпирала насыпь плотины — на месте нынешнего Цветного бульвара Неглинка превращалась в небольшое озеро. В описях также значится «палатка над трубою», в которой, возможно, нес вахту оператор подъемного механизма.Петровские ворота были на месте пересечения с нынешней улицей Петровка.

16.Они играли заметную роль в дни Смутного времени. Известно, что здесь был разбит лагерь четырехсот русских ополченцев под командованием Михаила Самсонова. Более ничего не удалось разузнать об этой башне.Часть 3

16.Они играли заметную роль в дни Смутного времени. Известно, что здесь был разбит лагерь четырехсот русских ополченцев под командованием Михаила Самсонова. Более ничего не удалось разузнать об этой башне.Часть 3В части 1 и части 2 было рассказано о причинах строительства каменной стены Белого города, местоположении и архитектурных особенностях этого творения русского зодчего Федора Коня, а также о Яузской, Покровской, Мясницкой, Сретенской и Петровской башнях. Продолжим путешествие по башням Белого города.

17.Следующая надвратная башня (т.е. с воротами) стояла на старинном тракте, соединявшем Москву с Тверью. Поэтому и называлась Тверской. Она считалась главной, и была как бы парадным въездом в столицу, и была более украшенной, чем остальные. Считается, что именно с нее и началось строительство стены. Хотя с другой стороны, наверняка при таких масштабах (было было задействовано около 7 тыс. человек ) строительство велось одновременно на нескольких участках. Тверская башня стояла на пересечении нынешней Тверской улицы и Бульварного кольца , т.е. на Пушкинской площади.

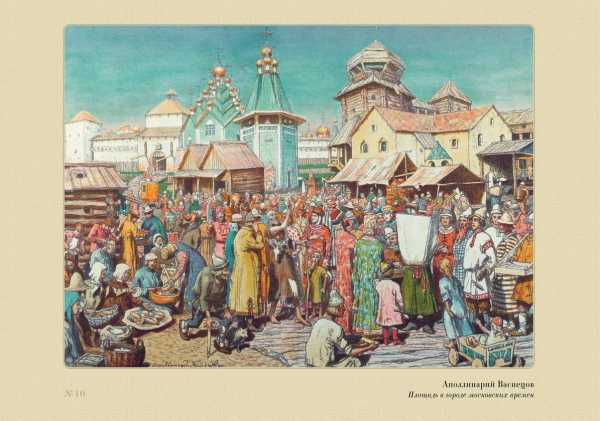

17.Следующая надвратная башня (т.е. с воротами) стояла на старинном тракте, соединявшем Москву с Тверью. Поэтому и называлась Тверской. Она считалась главной, и была как бы парадным въездом в столицу, и была более украшенной, чем остальные. Считается, что именно с нее и началось строительство стены. Хотя с другой стороны, наверняка при таких масштабах (было было задействовано около 7 тыс. человек ) строительство велось одновременно на нескольких участках. Тверская башня стояла на пересечении нынешней Тверской улицы и Бульварного кольца , т.е. на Пушкинской площади. 18.На плане стены Белого города, выполненном В.В.Косточкиным Тверская башня обозначена под номером 7. Никитская – 6, Арбатская – 5.

18.На плане стены Белого города, выполненном В.В.Косточкиным Тверская башня обозначена под номером 7. Никитская – 6, Арбатская – 5. 19.Я думаю, что башня стояла на восточном краю площади, ближе к Кремлю, так как известно, что Федор Конь вел каменную стену за рвом, который был перед земляной насыпью. Некоторые современные реконструкции располагают башню ближе к церкви Рождества Богородицы в Путниках (та, что стоит рядом с Театром ленинского комсомола), как это сделано на рисунке В.А.Рябова.20.Про внешний вид башни известно ещё, что была она в три уровня, соединенных каменной лестницей, а с боков были казематы для хранения боеприпасов. Эта башня известна тем, что в ней в царствование Михаила Федоровича провел в заточении полгода датский принц Вальдемар, который приехал свататься к дочери царя, но переходить в православие не хотел. Во второй половине XVII века на месте снесенных укреплений был построен Страстной женский монастырь (где кинотеатр «Россия»), который простоял до 30-х годов XX века.

19.Я думаю, что башня стояла на восточном краю площади, ближе к Кремлю, так как известно, что Федор Конь вел каменную стену за рвом, который был перед земляной насыпью. Некоторые современные реконструкции располагают башню ближе к церкви Рождества Богородицы в Путниках (та, что стоит рядом с Театром ленинского комсомола), как это сделано на рисунке В.А.Рябова.20.Про внешний вид башни известно ещё, что была она в три уровня, соединенных каменной лестницей, а с боков были казематы для хранения боеприпасов. Эта башня известна тем, что в ней в царствование Михаила Федоровича провел в заточении полгода датский принц Вальдемар, который приехал свататься к дочери царя, но переходить в православие не хотел. Во второй половине XVII века на месте снесенных укреплений был построен Страстной женский монастырь (где кинотеатр «Россия»), который простоял до 30-х годов XX века. 21.А напротив стоял памятник Пушкину (фото сделано с колокольни монастыря). Потом памятник переместили на противоположную сторону площади.

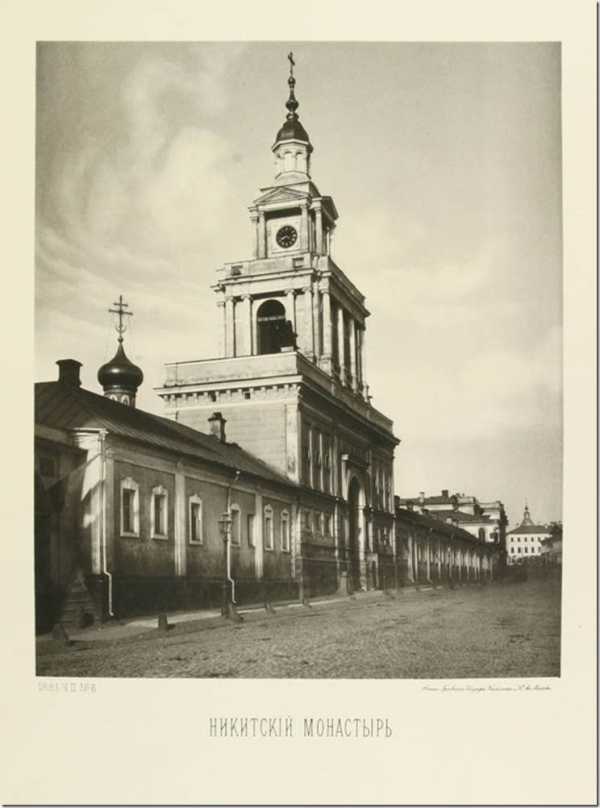

21.А напротив стоял памятник Пушкину (фото сделано с колокольни монастыря). Потом памятник переместили на противоположную сторону площади. 22.Никитские ворота стояли, естественно на площади Никитских ворот. Стояли они где-то здесь.

22.Никитские ворота стояли, естественно на площади Никитских ворот. Стояли они где-то здесь. 23.От Тверской ворот их отделяли две глухих (непроездных) башни. На этой картине просматривается весь участок между двумя надвратными башнями, правда уже в XIX веке.

23.От Тверской ворот их отделяли две глухих (непроездных) башни. На этой картине просматривается весь участок между двумя надвратными башнями, правда уже в XIX веке. 24.Через центр современной площади по направлению Большой Никитской улицы в XV—XVI веках проходила Волоцкая, или Новгородская дорога, которая вела к Волоколамску и далее к Новгороду. После основания Никитского монастыря с конца XVI века площадь стала называться Никитской. Монастырь снесли в 30-е годы, а название осталось. Изображений монастыря осталось мало.

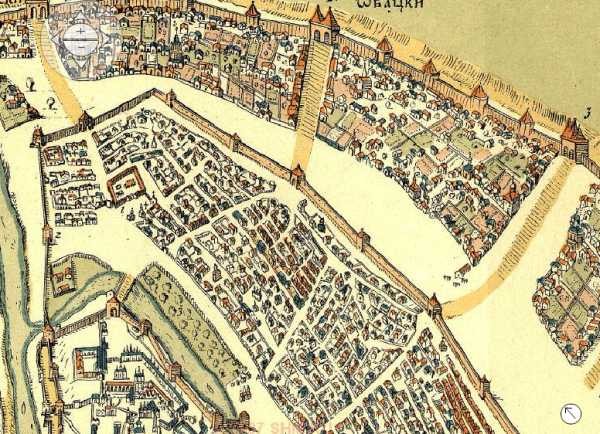

24.Через центр современной площади по направлению Большой Никитской улицы в XV—XVI веках проходила Волоцкая, или Новгородская дорога, которая вела к Волоколамску и далее к Новгороду. После основания Никитского монастыря с конца XVI века площадь стала называться Никитской. Монастырь снесли в 30-е годы, а название осталось. Изображений монастыря осталось мало. 25.Территория внутри стен Белого города с XIV века относилась в Занеглименью («за Неглинной»), за стеной — к Сполью , то есть к незастроенной окраине города. Около будущей площади располагалось село Хлыново (на месте Хлыновского тупика), далее село Кудрино(на месте нынешней Кудринской площади) . На этом фрагмент плана Москвы 1638 г. изображена часть Белого города между Никитскими, Тверскими и Петровскими воротами.

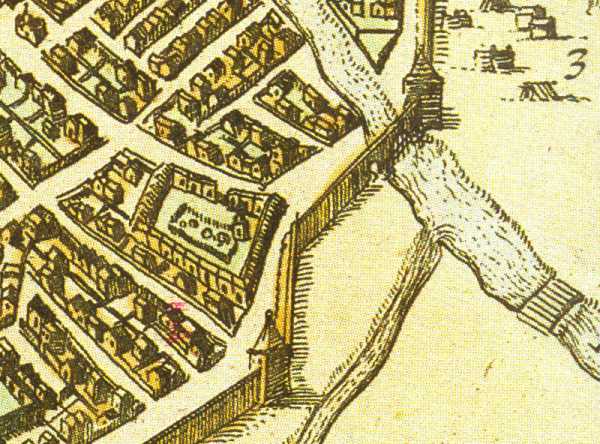

25.Территория внутри стен Белого города с XIV века относилась в Занеглименью («за Неглинной»), за стеной — к Сполью , то есть к незастроенной окраине города. Около будущей площади располагалось село Хлыново (на месте Хлыновского тупика), далее село Кудрино(на месте нынешней Кудринской площади) . На этом фрагмент плана Москвы 1638 г. изображена часть Белого города между Никитскими, Тверскими и Петровскими воротами. 26.Пожалуй эти ворота больше других известны по событиям Смутного времени. Здесь торжественно встречали Марину Мнишек, прибывшую в Москву. В 1611 году здесь разгорелась ожесточенная схватка между польскими войсками и русскими ополченцами. Тверские ворота охранял отряд в 2000 человек и полякам не удалось его взять, а Никитские неоднократно переходили из рук в руки. В одной польской рукописи упоминается о трех сотнях немецких наемников, блокированных в этой башне — когда кончились снаряды, они отбивались от русских выломанными из стен кирпичами. «Мы пошли по башням до Никитских ворот и отняли их… отряды москалей становились все многочисленнее и нам пришлось сбежать с Никитских ворот… навел Господь Бог ужас на москалей и мы снова побежали к Никитским воротам… перед заходом солнца они подступили в громадном количестве и нам снова пришлось отступать».27.Арбатская башня стояла между нынешними Никитским и Гоголевским бульварами по оси улицы Арбат. Где-то там. В те времена площадь пересекал ручей под названием «Чарторый», русло которого пролегало по внешней стороне нынешних Никитского и Гоголевского бульваров и Саймоновского проезда (сейчас заключен в трубу).

26.Пожалуй эти ворота больше других известны по событиям Смутного времени. Здесь торжественно встречали Марину Мнишек, прибывшую в Москву. В 1611 году здесь разгорелась ожесточенная схватка между польскими войсками и русскими ополченцами. Тверские ворота охранял отряд в 2000 человек и полякам не удалось его взять, а Никитские неоднократно переходили из рук в руки. В одной польской рукописи упоминается о трех сотнях немецких наемников, блокированных в этой башне — когда кончились снаряды, они отбивались от русских выломанными из стен кирпичами. «Мы пошли по башням до Никитских ворот и отняли их… отряды москалей становились все многочисленнее и нам пришлось сбежать с Никитских ворот… навел Господь Бог ужас на москалей и мы снова побежали к Никитским воротам… перед заходом солнца они подступили в громадном количестве и нам снова пришлось отступать».27.Арбатская башня стояла между нынешними Никитским и Гоголевским бульварами по оси улицы Арбат. Где-то там. В те времена площадь пересекал ручей под названием «Чарторый», русло которого пролегало по внешней стороне нынешних Никитского и Гоголевского бульваров и Саймоновского проезда (сейчас заключен в трубу). 28.Ещё до постройки стены здесь был Храм Бориса и Глеба, который особенно любил Иван Грозный. После постройки стены он оказался за её стенами. После многочисленных перестроек он имел следующий вид (картина 1877 г.). Левее – Церковь святителя Тихона Амафунтского, построенная позже, при правительнице Софье.

28.Ещё до постройки стены здесь был Храм Бориса и Глеба, который особенно любил Иван Грозный. После постройки стены он оказался за её стенами. После многочисленных перестроек он имел следующий вид (картина 1877 г.). Левее – Церковь святителя Тихона Амафунтского, построенная позже, при правительнице Софье. 29.Перед «зачисткой площади» в 30-е годы Храм Бориса и Глеба выглядел так.

29.Перед «зачисткой площади» в 30-е годы Храм Бориса и Глеба выглядел так. 30.Арбатская башня также была свидетельницей многих сражений Смутного времени. «На Арбатских воротах заперлось 80 москалей, покинутых остальными. На них мы потратили много времени с немалым уроном для себя, но усилия были напрасны», - пишет польский автор о событиях 1611-го. А в 1618 году, через шесть лет после освобождения Москвы воинством Минина и Пожарского, армия польского королевича Владислава попыталась взять реванш, приступив к Арбатскими и Тверским воротам. Москвичи под прикрытием артиллерии совершили успешную контратаку в сторону Арбата и разбили превышающие силы противника — этой победой для столицы кончается Смутное время. Георг Лермонт (предок М.Ю.Лермонтова) писал в челобитной: «И как был польскими, литовскими и немецкими людьми приступ к острошку и к Арбатским воротам, а мы холопи твои тебе государю служили, бились явственно, и многие наши братья на том приступе побиты».

30.Арбатская башня также была свидетельницей многих сражений Смутного времени. «На Арбатских воротах заперлось 80 москалей, покинутых остальными. На них мы потратили много времени с немалым уроном для себя, но усилия были напрасны», - пишет польский автор о событиях 1611-го. А в 1618 году, через шесть лет после освобождения Москвы воинством Минина и Пожарского, армия польского королевича Владислава попыталась взять реванш, приступив к Арбатскими и Тверским воротам. Москвичи под прикрытием артиллерии совершили успешную контратаку в сторону Арбата и разбили превышающие силы противника — этой победой для столицы кончается Смутное время. Георг Лермонт (предок М.Ю.Лермонтова) писал в челобитной: «И как был польскими, литовскими и немецкими людьми приступ к острошку и к Арбатским воротам, а мы холопи твои тебе государю служили, бились явственно, и многие наши братья на том приступе побиты». 31.Окончание

31.ОкончаниеСегодня заключительный пост про башни Белого города. О западной части стены. По реконструкции известного архитектора М.П.Кудрявцева она выглядела так.

32.После Арбатских ворот отправимся по Гоголевскому (ранее Пречистенскому) бульвару в сторону Москвы-реки. Как я уже писал, здесь протекал ручей Черторый (вернее небольшая речка), его русло проходило по внешней (низкой) части нынешнего бульвара.Справа в него впадал приток Сивка (на месте современного переулка Сивцев Вражек). Здесь же стояла единственная из глухих башен, местоположение которой благодаря ручью можно сейчас индентифицировать. Она была где-то здесь.

33.Надо сказать, что глухие башни Белого города отличались от кремлевских и китайгородских. По новой европейской моде они не были закрытыми со стороны города, так называемые башни-перси. По мысли тогдашних фортификаторов это позволяло контролировать поведение защитников стен, вербовавшихся в те времена зачастую из наемников. Это облегчило русским задачу выбить поляков из города в Смутное время.

33.Надо сказать, что глухие башни Белого города отличались от кремлевских и китайгородских. По новой европейской моде они не были закрытыми со стороны города, так называемые башни-перси. По мысли тогдашних фортификаторов это позволяло контролировать поведение защитников стен, вербовавшихся в те времена зачастую из наемников. Это облегчило русским задачу выбить поляков из города в Смутное время. 34.Следующая надвратная башня стояла на улице Пречистинка и называлась сначала Чертольская, а потом Пречистенская. Через эти ворота шла дорога в очень важный Новодевичий монастырь, где традиционно постригали в монахини особ царского рода. Наверное она была перед вестибюлем метро «Кропоткинская».

34.Следующая надвратная башня стояла на улице Пречистинка и называлась сначала Чертольская, а потом Пречистенская. Через эти ворота шла дорога в очень важный Новодевичий монастырь, где традиционно постригали в монахини особ царского рода. Наверное она была перед вестибюлем метро «Кропоткинская». 35.Писали, что эти ворота были самыми красивыми, но оценить мы этого не сможем, так как ни одного изображения башни не сохранилось. В марте 1611 г., на следующий день после начала восстания москвичи попытались взять Кремль в осаду и начали строить баррикады в начале Волхонки, против Боровицких ворот. Интервенты, наблюдая со стен их маневры, заметили, что русские не заперли створы Чертольских ворот у себя за спиною. Поляки вышли на еще крепкий лед Москвы-реки через Тайницкие ворота, стремительно обошли бастион Семиверхой башни, ворвались на Волхонку с запада, «побили всех насмерть» и полностью выжгли деревянные кварталы Занеглименья.36.Дальше стена доходила почти до Москвы-реки и сворачивала к Кремлю (сейчас начало Саймоновского проезда). На углу стояла Семиверхая башня. Она была без ворот, но занимала стратегическое положение около Крымского брода, тогда это место было самым опасным. Поэтому и выглядеть она должна была грозно. Если верить источникам, башня была полностью сложена, либо облицована белым камнем. Ее граненые стены смотрели на врага, как грудь ледокола, а верхушка была увенчана семью острыми шатрами. Высота по описям свыше 25 метров (современная 12-этажка), и это, видимо, без учета кровли. Грозный образ сыграл свою роль — крепость еще не была полностью закончена, как к Москве подступил хан Казы-гирей. Но он даже не стал переходить реку — оценил масштаб новостройки, послушал громовую канонаду московских пушек и повернул обратно. Однако спустя двадцать лет крепость обернулась против своих строителей. Когда в 1611 году русские ополченцы начали выбивать засевших поляков, им пришлось самим оценить мастерство Федора Коня. Семиверхая башня несколько раз переходили из рук в руки, поляки прозвали её «чертовой кухней». После ряда изнурительных приступов русские узнали от перебежчика о пороховых запасах в нижнем ярусе башни и сумели поджечь их горящей стрелою. В этот момент в башне находилось около 300 поляков. Один из выживших вспоминал: «Пламя охватило все здание, оставалось одно средство: спускаться по веревке к реке. Хотя и там смерть была перед глазами, ибо лишь кто спускался на землю, москвитяне тотчас рассекали его, но наши хотели лучше умереть под саблею, чем в огне». Башня на картине А.Васнецова.

35.Писали, что эти ворота были самыми красивыми, но оценить мы этого не сможем, так как ни одного изображения башни не сохранилось. В марте 1611 г., на следующий день после начала восстания москвичи попытались взять Кремль в осаду и начали строить баррикады в начале Волхонки, против Боровицких ворот. Интервенты, наблюдая со стен их маневры, заметили, что русские не заперли створы Чертольских ворот у себя за спиною. Поляки вышли на еще крепкий лед Москвы-реки через Тайницкие ворота, стремительно обошли бастион Семиверхой башни, ворвались на Волхонку с запада, «побили всех насмерть» и полностью выжгли деревянные кварталы Занеглименья.36.Дальше стена доходила почти до Москвы-реки и сворачивала к Кремлю (сейчас начало Саймоновского проезда). На углу стояла Семиверхая башня. Она была без ворот, но занимала стратегическое положение около Крымского брода, тогда это место было самым опасным. Поэтому и выглядеть она должна была грозно. Если верить источникам, башня была полностью сложена, либо облицована белым камнем. Ее граненые стены смотрели на врага, как грудь ледокола, а верхушка была увенчана семью острыми шатрами. Высота по описям свыше 25 метров (современная 12-этажка), и это, видимо, без учета кровли. Грозный образ сыграл свою роль — крепость еще не была полностью закончена, как к Москве подступил хан Казы-гирей. Но он даже не стал переходить реку — оценил масштаб новостройки, послушал громовую канонаду московских пушек и повернул обратно. Однако спустя двадцать лет крепость обернулась против своих строителей. Когда в 1611 году русские ополченцы начали выбивать засевших поляков, им пришлось самим оценить мастерство Федора Коня. Семиверхая башня несколько раз переходили из рук в руки, поляки прозвали её «чертовой кухней». После ряда изнурительных приступов русские узнали от перебежчика о пороховых запасах в нижнем ярусе башни и сумели поджечь их горящей стрелою. В этот момент в башне находилось около 300 поляков. Один из выживших вспоминал: «Пламя охватило все здание, оставалось одно средство: спускаться по веревке к реке. Хотя и там смерть была перед глазами, ибо лишь кто спускался на землю, москвитяне тотчас рассекали его, но наши хотели лучше умереть под саблею, чем в огне». Башня на картине А.Васнецова. 37.За башней, внутри стен находился Алексеевский женский монастырь (башню одно время называли Алексеевской), который основал в 1360-е годы митрополит Алексий. На рисунке часть Белого города за Семиверхой башней.

37.За башней, внутри стен находился Алексеевский женский монастырь (башню одно время называли Алексеевской), который основал в 1360-е годы митрополит Алексий. На рисунке часть Белого города за Семиверхой башней. 38.После нескольких пожаров к 1634 году был построен шедевр архитектуры XVII века — двухшатровый храм. Вот он на картине Карла Рабуса незадолго до своего разрушения в 1837—1838 годах в связи со строительством Храма Христа Спасителя.

38.После нескольких пожаров к 1634 году был построен шедевр архитектуры XVII века — двухшатровый храм. Вот он на картине Карла Рабуса незадолго до своего разрушения в 1837—1838 годах в связи со строительством Храма Христа Спасителя. 39.Следующая башня называлась Всехсвятской, по имени церкви, расположенной поблизости. Она единственная имела ворота, расположенные по линии стены, а не с загибом, как остальные надвратные башни. Это было связано с тем, что ворота выходили к мосту через Москва-реку, тогда ещё деревянному и понтонному. Она располагалась в месте выхода улицы Ленивки на берег.

39.Следующая башня называлась Всехсвятской, по имени церкви, расположенной поблизости. Она единственная имела ворота, расположенные по линии стены, а не с загибом, как остальные надвратные башни. Это было связано с тем, что ворота выходили к мосту через Москва-реку, тогда ещё деревянному и понтонному. Она располагалась в месте выхода улицы Ленивки на берег. 40.Останки этой башни были первой деталью Белогородской крепости, попавшейся на глаза краеведам — мощеный бревнами фрагмент проезда, открывшийся при земляных работах, приметил в 1922 году сам Аполлинарий Васнецов, который и запечатлел её на картине вместе с первым Каменным мостом (это уже конец XVII века). Мост перенесли на сегодняшнее место только в 30-е годы.

40.Останки этой башни были первой деталью Белогородской крепости, попавшейся на глаза краеведам — мощеный бревнами фрагмент проезда, открывшийся при земляных работах, приметил в 1922 году сам Аполлинарий Васнецов, который и запечатлел её на картине вместе с первым Каменным мостом (это уже конец XVII века). Мост перенесли на сегодняшнее место только в 30-е годы. 41.Дальше стена шла вдоль реки и примыкала к Водовзводной башне Кремля. На этом можно было бы и закончить. Но есть один вопрос. Ничего нигде не говорится о месте впадения Неглинки в Москву-реку. Все подробно описывают место входа Неглинки в черту Белого города ( так называемая «труба») с описанием толстой решетки и т.д. А как Неглинка выходила за эту черту?Как это место было защищено? А может и не выходила? Я посмотрел старые карты. На «Петровом чертеже», голландской карте конца XVI века, принадлежавшей Петру Первому, Неглинка впадает в Москву-реку через стену. Не видно как.

41.Дальше стена шла вдоль реки и примыкала к Водовзводной башне Кремля. На этом можно было бы и закончить. Но есть один вопрос. Ничего нигде не говорится о месте впадения Неглинки в Москву-реку. Все подробно описывают место входа Неглинки в черту Белого города ( так называемая «труба») с описанием толстой решетки и т.д. А как Неглинка выходила за эту черту?Как это место было защищено? А может и не выходила? Я посмотрел старые карты. На «Петровом чертеже», голландской карте конца XVI века, принадлежавшей Петру Первому, Неглинка впадает в Москву-реку через стену. Не видно как. 42.На «Сигизмундовом чертеже», о котором я писал выше, то же самое. Кстати, на этих чертежах хорошо видны ранее описанные башни.

42.На «Сигизмундовом чертеже», о котором я писал выше, то же самое. Кстати, на этих чертежах хорошо видны ранее описанные башни. 43.И только на карте 1630 года видно, что Неглинка текла через двойные ворота. Неужели не было дополнительной защиты? Может кто знает?

43.И только на карте 1630 года видно, что Неглинка текла через двойные ворота. Неужели не было дополнительной защиты? Может кто знает? 44.

44.yarodom.livejournal.com

Археологический парк-амфитеатр "Фрагмент стены Белого города на Хохловской площади"

Всего 21 фото

Всего 21 фотоРечь сегодня пойдет о новом археологическом парке-амфитеатре, что на Хохловской площади, совсем недалеко от Площади Покровских ворот. Место это многострадальное в том смысле, что еще лет десять назад на Хохловской площади решили как водится построить новый торгово-развлекательный центр с подземным паркингом. Место это историчесое и лакомое, да еще оно было и не застроенное к тому же. Начали реализовывать этот инвестиционный контракт и в процессе археологических работ был обнаружен уникальный археологический объект - фундамент древней стены Белого города. Тогда же работы власти и остановили. Наверное многие помнят, что Бульварное кольцо появилось именно благодаря сносу исторической стены Белого города. Объект в результате долго простаивал, его постоянно затопляло сезоннымих осадками, а на месте сиротливого котлована появилось даже "утиное болото"...) И это на Бульварном кольце!

Москвичи недавно дружно проголосовали за то чтобы найденный фрагмент стены Белого города стал доступен как археологический памятник под открытым небом. И, о чудо - к Дню Города и 870-му юбилею Москвы в 2017 году этот первый в Москве археологический парк был открыт. О нем почему то не особо пишут в сети поэтому я специально приехал на Покровку, понять для себя, - что же мы получили в результате?! Этот репортаж даст попытку подобного ответа и расскажет о Белом городе, так и об истории возведения этого археологического парка на Бульварном кольце.Еще в марте этого 2017 года этот условно законсервированный объект выглядел вот так грустно и обескураживающе.02.

Найденный фрагмент старой стены Белого города все же надо отдать должное закрыли длинным навесом.03. 04.

04.

И к счастью осенью москвичей порадовали и этой облагороженной частью Старой Москвы.Далее я расскажу о том почему Белый город назван Белым и кратко остановлюсь на его истории.05.

Историческая Москва делилась на районы. Административный центр ограждался Кремлевской стеной, церковно-торговый - Китайгородской стеной, а знатные люди, освобожденные от налогов, жили в Белом городе, который был огражден своей стеной, которая после стала называться Белой. Построил ее в конце XVI века русский зодчий Федор Конь, но за основу он взял римские каноны строительства - не кирпич на кирпич, а хаотичную кладку. Именно она позволила во времена Смуты, когда стена Белого города становилась ареной боевых схваток, избежать ее полного разрушения. Во время Екатерины Великой в 1780 годах обветшавшую стену разобрали на кирпичи, а вместо нее стало формироваться Бульварное кольцо для прогулок, - рассказал Леонид Кондрашев, главный археолог Москвы (интервью, "Комсомольская правда").06. Вообще же стена называется Белогородской или Белгородской - она окружала московский Белый город с конца XVI по конец XVIII века. Предположительно как версия от цвета стены, выбеленной известью, и получила название эта часть города. Есть версия, что известью выкрашен был только фундаментная часть стены. а в основном стена Белого города была красного цвета.

Вообще же стена называется Белогородской или Белгородской - она окружала московский Белый город с конца XVI по конец XVIII века. Предположительно как версия от цвета стены, выбеленной известью, и получила название эта часть города. Есть версия, что известью выкрашен был только фундаментная часть стены. а в основном стена Белого города была красного цвета.

Стена выстроена при царе Фёдоре Иоанновиче, в 1585-1591 гг. зодчим Фёдором Савельевичем Конём на месте деревянных укреплений на земляном валу, сгоревших в 1571 году при набеге крымских татар. Соловецкий летописец начала XVII века сообщает: "В лето 7097 того же году совершен бысть на Москве Белый город каменной и нарекли Царёв город, а заложен в 93 году".07.

Стена Белого города с одной стороны начиналась от Водовзводной башни Кремля, а другой частью подходила к угловой башне стены Китай-города. В основание стены был положен белый камень (ещё одно возможное объяснение её названия), а сама стена была сложена из большемерного кирпича и внутри забутована.08.

Созданная за очень короткий срок эта крепостная стена сильно пострадала в Смутное время и, видимо, претерпела некоторые изменения к концу XVII века. После Северной войны она окончательно потеряла своё фортификационное значение. С ворот Белого города сняли охрану, и перестали запирать на ключ по ночам. Москвичи стали разбирать стены на кирпич для собственного жилья. Многие здания в Москве XVIII века были выстроены из белгородского кирпича: например, Воспитательный дом и дом генерал-губернатора на Тверской.09.

Документы, по которым можно представить себе облик стены Белого города, противоречивы. На аксонометрических планах указано разное число башен и ворот, да и сами они изображены по-разному. Эти изображения дополняют описания стены, сделанные разными иностранными путешественниками. Кроме того, в Смоленске сохранись крепостные стены, построенные Фёдором Конём уже после стены Белого города. Они сохранились и могут послужить визуальным аналогом.

10.

Белгородская стена была выше Китайгородской и, подобно Кремлёвской стене, была увенчана зубцами с «ласточкиными хвостами». Павел Алеппский отмечает наличие машикулей навесного боя и наклонённость поверхности стены внутрь. Длина стены - 10 км, толщина до 4,5 м.11.

Н.И. Фальковский в своей книге «Москва в истории техники» пишет, что стена Белого города имела 17 глухих башен, в основном прямоугольных в плане, покрытых четырёхгранными шатрами с несколькими ярусами боя, и 10 проездных башен, имевших трёхшатровые завершения (всего 27 башен). Вдоль стен был прорыт ров, заполненный водой. Высота башен колебалась от 13 до 20 метров.12.

Ближайшей башней Белого города от сегодняшней Хохловской площади являлась Покровская. На этом месте она и стояла - это Площадь Покровских ворот. На дальнем плане - Чистые пруды.13.

Сохранившаяся каменная кладка площадью 336 квадратных метров тщательно отреставрирована специалистами. Белокаменные детали, предположительно, работы итальянских мастеров, из разобранных кремлевских построек первой половины XVI века, обрабатаны спецрастворами. Сохраненное наследие того времени чейчас уже в свободном доступе для всех посетителей. В результате, на Хохловской площади появился современный археологический музей под открытым небом.15.

Здесь же создали открытый амфитеатр. Для этого Хохловскую площадь разделили на два яруса: верхний - на одном уровне с Покровским бульваром и нижний - на уровне стены Белого города. На верхнем ярусе появится широкая прогулочная зона с деревянными скамейками для отдыха.16.

Здесь в ближайшем будущем обустроят 15 велопарковок, установят информационную стелу, уличные фонари и светильники. На нижнем ярусе возле фрагмента Белой стены создано пространство для отдыха и проведения различных мероприятий под открытым небом - спуститься в него можно по большим ступеням. Для крепости нижнего яруса позади стены Белого города возвели дополнительную опору стены из пигментированного бетона, напоминающего натуральный камень, а ее поверхность уже увита молодыми лозами девичьего винограда.17.

Благоустройство Хохловской площади и Бульварного кольца завершено к Дню города, за исключением деревьев, которые высадят позже.18.

Еще пара ракурсов фундамента крепостной стены Белого города.19.

Не совсем понятно почему подпорная стена практически черного цвета, хотя впрочем все равно в будущем она будет увита сплошной стеной дикого винограда) Как мы видим создана масштабная подсветка фрагментов фундамента стены. Надо будет как нибудь пройти здесь поздним вечером и посмотреть как этот археологический объект выглядят с подсветкой со стороны.20.

В общем если сравнивать, "что было и что стало", все конечно хорошо, но есть какое-то ощущение пустоты, и возможно это просто с непривычки) Постепенно с появлением зеленых деревьев прямо на ступенях амфитеатра (как я понимаю) и вокруг объекта, установленных светильников и прочей необходимой инфраструктуры место вероятно обретет свою культурно-историческую изюминку.21.

Источники:

Алиса Титко. Интервью Леонида Кондрашева, главного археолога Москвы ("Комсомольская правда").Википедия

© Vladimir d’Ar, 2017

vladimirdar.livejournal.com

Белый Город в Москве

Белый город является исторической местностью Москвы. Располагается он вне Китай-Города и Кремля. В прошлом в него входили такие районы, как Знеглименье, Кучково поле и Кулишки. Также существовали стены Белого Города, однако они, к сожалению, до наших дней не дошли. Откуда пошло название, Белый Город? Например, П. В. Сытин в книге «Из Истории Московских Улиц» говорит, что всё дело вот в чём: «что в XVI—XVII вв. здесь жили главным образом бояре и дворяне, находившиеся на постоянной царской службе, почему земля, занятая их дворами называлась «белой» — то есть была освобождена от земельных налогов, которыми облагались «чёрные» земли ремесленников, торговцев и землепашцев«. Впрочем, есть и другая версия, указывающая на то, что название произошло от белой извести, которой были покрашены крепостные стены.

Также есть наименование «Царёв Город». Оно указывает на то, что тут жили люди царя, государственные чиновники. Изначально же Белый Город начали застраивать в 14-ом веке. Уже к концу столетия тут появился ров и был насыпан вал. Тут располагался и двор самого великого князя и многих бояр. Были тут и сады, на что намекает название Старосадский переулок. Впоследствии, при Иване III был выстроен Пушечный двор.

Территорию Белого города защищала крепостная стена. Построить её решил, кстати, Борис Годунов после того, как деревянные укрепления были сожжены крымскими татарами в 1571-ом году. Сколько времени строились стены неизвестно, есть лишь дата начала строительства и это 1590-ый год. К сожалению, сегодня мы эти стены не видим. Их нет. Но то, как они выглядели, можно понять, посмотрев на ту же Смоленскую крепостную стену. Её строил тот же зодчий, что занимался стенам Белого Города.

Когда стен не стало? При Екатерине II их снесли вместе с башнями. Причина — в фортификационных сооружениях в центре могучей империи смысла попросту не было. Вместо стен по приказу императрицы были посажены деревья. Собственно, Бульварное Кольцо зародилось именно тогда.

В памяти остались лишь название ворот в Белый Город: Всехсвятские, Чертольские, Арбатские, Никитские, Тверские, Петровские, Дмитровские, Сретенские, Фроловские, Покровские, Яузские. В честь ворот сегодня названы различные московские площади.

Кстати, «Белый Города» является памятником археологии и его охраняют. Здесь проводятся многочисленные экскурсии.

По материалам: https://незабываемая.москва

Это интересно:

www.photostranger.com

Фрагмент стены Белого города на Хохловской площади

Фрагмент стены Белого города на Хохловской площади - уникальный исторический артефакт, расчищенный и музеефицированный памятник археологии федерального значения.

Руина белокаменного основания длиной около 50 метров и шириной 4,5 метра - самый большой из обнаруженных в Москве фрагментов Белгородской стены, наиболее сохранный и единственный доступный горожанам и туристам. Она стала центральным экспонатом археологического парка под открытым небом: Хохловскую площадь спланировали таким образом, чтобы рассматривать её со всех сторон было максимально удобно. Находясь в углублении, фрагмент стены окружён амфитеатром, на ступенях которого обустроены сиденья для отдыха прохожих - благодаря такому решению он стал центральным объектом в композиции площади.

Чтобы руину можно было рассматривать в тёмное время суток, вокруг неё смонтирована система освещения.

Белгородская стена

Белгородская стена - одна из крепостных стен Москвы, окружавшая Белый город в 16-18 веках.

Длина стены составляла 10 километров, толщина достигала 4,5 метра. Известно, что она была сложена из большемерного кирпича, уложенного поверх белокаменного основания, а внутри забутована. Однако, как именно она выглядела установить невозможно, поскольку сохранившиеся свидетельства говорят о разном количестве башен и ворот (чаще всего говорят о 27 башнях, 10 из которых были проездными), а описания стены, сделанные иностранными путешественниками, довольно противоречивы. Есть основания полагать, что стены Белого города были выше стен Китай-города и, подобно Кремлёвским, завершались зубцами "ласточкин хвост".

Стена была возведена в 1585-1591 годах (при царе Фёдоре Иоанновиче) по проекту зодчего Фёдора Коня вместо старых деревянных укреплений, сгоревших после набега татар в 1571 году. Однако, к середине 18 века она потеряла фортификационное значение: с её ворот сняли охрану, а москвичи начали потихоньку разбирать её на кирпичи для собственных жилищ. В 1770-1780-х годах изрядно обветшавшая и ставшая попросту опасной стена была снесена, а на её месте высадили деревья - так на месте Белгородской стены возникло Бульварное кольцо. Кирпич и камень из основания стены использовали для строительства городских зданий (в частности, Воспитательного дома на Москворецкой набережной), а остатки горожане резво разбирали для личных нужд, поэтому от стены практически ничего не осталось.

В 2007 году при строительстве торгового центра с подземной 6-уровневой парковкой на Хохловской площади был обнаружен большой и хорошо сохранившийся фрагмент белокаменного основания (фундамента) Белгородской стены, после чего стройка была заморожена, и котлован долгое время оставался брошенным, поскольку город не мог определиться, как поступить с обнаруженным артефактом. Извлечь его на поверхность оказалось невозможно. В конечном итоге было решено музеефицировать обнаруженную руину путём создания на Хохловской площади археологического парка под открытым небом, и в 2017 году площадь была благоустроена по проекту французских архитекторов: её сделали двухуровневой, а вокруг фрагмента стены построили ступенчатый амфитеатр.

Чтобы фрагмент не разрушался от капризов погоды, его законсервировали, обработав специальным составом, а площадь вокруг выложили специальным покрытием, которое хорошо пропускает воду и быстро просыхает.

Любопытно, что обзору доступна лишь верхняя часть артефакта: кладка прослеживается на глубину 0,6-1,5 метра, которые по-прежнему остаются под землёй.

Тем не менее, ширина и основательность руины позволяют представить масштаб и размеры, которыми обладала Белгородская стена. До её обнаружения и музеефикации это можно было сделать лишь мысленно, теперь же у горожан есть возможность увидеть это на живом примере.

Фрагмент стены Белого города находится на Хохловской площади в Басманном районе. Добраться до него можно пешком от станций метро "Китай-город" Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий, а также "Чистые Пруды" Сокольнической.

mosprogulka.ru

Белый город — Москва — Россия — Планета Земля

Царь-град Московский

Оно родилось от цвета покрытых слоем извести кирпичных стен и башен, возведенных в XVI в. А еще потому, что жили здесь бояре да дворяне, состоявшие на «царевой службе». Они, «белая кость», были освобождены от земельного налога на свои «белые» земли с усадьбами и садами, в отличие от купцов и мещан. Но важнее привилегий для лучших представителей русской знати было беззаветное служение Отечеству, и они это не раз доказывали своими поступками. А остальные старались следовать их Кодексу чести. Так что с самого начала своего существования Белый город был подлинно аристократической по духу частью города. Активное участие в развитии Белого города принимали и непосредственно властители Москвы, князья и цари. Посему за этой частью Москвы закрепилось также и народное название — Царь-град. И еще старинный образ Белого города вполне соответствовал понятию «Москва златоглавая»: церквей и монастырей здесь в XVI-XIX вв. было возведено множество. Сохранилась едва ли шестая часть из них. Из утрат этого рода самая печальная — большой и красивый Страстной монастырь, основанный царем Алексеем Михайловичем в 1654 г. и снесенный в 1937 г. На его месте — теперь Пушкинская площадь с памятником поэту, перенесенным с Тверского бульвара, и киноконцертным залом «Пушкинский» (бывшим кинотеатром «Россия»), Начала заселяться эта часть города на левом берегу Москвы-реки на восток, север и запад от Кремля и Китай-города еще задолго до возведения фортификационных сооружений — в конце XIII-XIV вв., одновременно со строительством в Кремле и Китай-городе. В XIV в. здесь появились и военизированные поселения. В 1470-е гг. впервые упоминается «пушечная изба» у Спасских ворот Кремля. В XV в., при Иване III, эта казенная царская мануфактура была перенесена на левый берег Неглинки, был построен обширный Пушечный двор (в районе Лубянки и Пушечной улицы). С плавильными печами, кузницами, литейными и другими мастерскими. Фактически это был первый в Европе оружейный завод. (Пушечный двор был снесен в начале XIX в.) В 1565 г. Иван Грозный, для которого была чрезвычайно важна централизация роли Москвы в государстве, вел дискуссии «в эпистолиях» о сущности власти с князем Андреем Курбским, некогда приближенным к царю, бравшим с ним Казань, а затем по неясным причинам в ходе Ливонской войны 1558-1583 гг. бежавшим в Великое княжество Литовское. Эта измена подвигла подозрительного Грозного в декабре 1565 г. удалиться из Москвы в Александровскую слободу. Вернувшись через два месяца, он учредил опричнину: стрелецкие отряды, преданные ему лично и готовые разорвать на куски (иногда и буквально) любого, кто будет уличен в измене или крамоле. Земли государства при этом царь разделил на земщину и опричнину. В Москве граница между земщиной и опричниной проходила по Неглинке. На ее правом берегу Грозный поставил свой Опричный двор (между современными улицами Воздвиженка, Большая Никитская и Моховая, включая Романов переулок) с приказами (казармами) стрельцов. Современники описывали этот дворец как большой, превосходно укрепленный «замок», наполовину каменный, наполовину деревянный, В первозданном виде он простоял всего с 1566 по 1571 г., когда его, как и многие другие здания в Москве, сожгли нукеры крымского хана Девлета Гирея. К 1572 г. Грозный остыл к нему и стал опираться уже не только на опричников. Восстанавливая Белый город, он предоставил купцам, переселявшимся сюда, право не платить пошлины, подобно дворянам. Опричный горел еще не раз, его восстанавливали, но все повторялось. Его руины были погребены под новыми зданиями в XVIII в. Белым городом (сегодня лишь в традиционном историческом смысле) называется обширное пространство в центральной части Москвы, огражденное крепостными стенами в XVI-XVIII вв., на месте которых были проложены бульвары. С юга Бульварное кольцо размыкает Москва-река: на востоке — у Большого Устьинского моста, на западе — у площади Пречистенских ворот. К Белому городу относится обобщенное понятие Занеглименье, т. е. местность к северо-западу от Кремля, на правом берегу реки Неглинной, и небольшие исторические районы Кучково поле и Кулишки. Дыхание войн в Средние века Москва ощущала непрерывно, не раз была оккупирована, сожжена, разорена, и стало понятно, что нужна третья, оборонная линия. Первые деревянные укрепления Белого города на земляном валу сгорели все в том же 1571 г., и при царе Фёдоре Ивановиче, третьем сыне Ивана Грозного, прозванным за кротость и святость «Блаженным», было принято решение строить по периметру Белого города капитальные стены. Фактически соправителем при Фёдоре был решительный и жесткий боярин Борис Годунов, после смерти царя в 1598 г. ставший на 7 лет следующим правителем Руси, и, вероятнее всего, это было его решение. В конце 1585 г. основная часть стен была готова, в полном виде — к 1591 г. Руководил строительством выдающийся зодчий Фёдор Савельевич Конь (подлинная фамилия, предположительно, Иванов). Все было сделано по фортификационной науке: в основании — блоки бута, стены — толстые, в основном из кирпича, покрытого белой известью, местами — облицованные белым камнем, с массивными башнями и воротами. Казалось, эта линия-твердыня несокрушима. Однако в Смутное время (1598-1613 гг.) оказалось, что это не так. Москва была взята в 1605 г., по смерти Годунова, Лжедмитрием I (младший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий, восьми лет, погиб в Угличе 15 мая 1591 г.) во главе польско-литовского войска. 11 месяцев он правил, затем против него в Москве вспыхнул бунт, и Самозванца убили. Вскоре словно из ниоткуда появился Лжедмитрий II, «Тушинский вор», почти два года стоявший у Москвы-реки лагерем, но город он не взял. Лжедмитрий III, «Псковский вор», сумел дойти до Кремля и предъявил свои права на Марину Мнишек, жену и Лжедмитрия I, и Лжедмитрия II, а также на ее сына от Лжедмитрия I. По некоторым данным, третий Самозванец был казнен в Москве. Смутное время потому так и зовется, что понять, чем руководствовались его главные действующие лица, сложно и порой невозможно. В 1609 г. Москва присягнула королю Владиславу, не надеясь больше на правившего тогда боярина Шуйского. Поляки грабили русскую столицу нещадно и бесчинствовали в ней без удержу. Белому городу, Китай-городу, где стояли самые богатые дома, доставалось особенно. В столице начался голод, и снова заполыхали пожары. В стране поднялось народное восстание во главе с Мининым и Пожарским. Ведомое ими ополчение взяло Москву 22 октября (1 ноября) 1612 г. Марина Мнишек с сыном бежала из Москвы, но была поймана и доставлена в столицу в 1614 г. И она, и ее сын были казнены, а как именно — доподлинно неизвестно. Белый город и его стены к тому времени настолько пострадали от бесконечных бедствий — пожаров, стычек и штурмов, что легче было возвести их заново. К последнему десятилетию XVII в. стало ясно, что и это бессмысленно: свою защитную роль стена вокруг Белого города, увы, выполнять не может, слишком много дорог, тянущихся издалека, к ней подходит, и по ним может подходить неисчислимая рать. В XVIII в. охрану со стены сняли и перестали запирать ее ворота. Москвичам разрешили разбирать ее для восстановления своих домов и нового строительства. Некоторые здания Белого города, как, например, Воспитательный дом на Москворецкой набережной XVIII в. (достраивался и в XX в.) и резиденция Московского генерал-губернатора (ныне мэрия Москвы, также достраивавшаяся и перестраивавшаяся после Отечественной войны 1812 г.), были изначально сложены из кирпичей Белгородской стены. Разбор ее без всякого плана и соблюдения правил безопасности привел к тому, что она рушилась и сама по себе, иногда погребая под собой людей. С 1774 г. сносом стал руководить специально созданный Каменный приказ. По распоряжению правившей тогда Екатерины II на месте бывших рвов и стен были разбиты бульвары, образовавшие, как принято считать, кольцо, хотя, строго говоря, в плане, это подкова с удлиненными сторонами.Многоликость внешнего образа Белого города суть мозаика из живых свидетельств истории Москвы и России. В нескольких аспектах: градостроительном, религиозно-духовном, культурно-историческом, деловом и торговом.Изучая эту часть города, можно получить полный и основательный каркас представлений о том, что есть московская жизнь в русле ее лучших традиций. И даже просто знакомясь с Белым городом, можно приблизиться к этой цели. Это широко открытая для познания среда с множеством примеров особой ноосферы, как определяют интеллектуальные приоритеты общества философы.Трепетное отношение к православию хранят немноголюдные и в наши дни, какие-то необычайно для Москвы тихие и небольшие районы-уголки Кулишки и Кучково поле. Старинный московский топоним Кулишки (или Куличики) относится к той части поймы Москвы-реки, которая располагается между рекой Яузой, Китай-городом и улицей Солянкой. Сретенский монастырь, стоящий теперь на улице Большая Лубянка, был основан в 1397 г. князем Московским Василием I на Кучковом поле в память чудесного события, описанного в московских летописях: 26 августа 1395 г. состоялся крестный ход с чудотворным образом Владимирской иконы Божией Матери. Через день Тамерлан, шедший на Москву, повернул от нее на юг. Праздник Сретения Владимирской иконы Богоматери долго был главным в календаре московских знаменательных дат.Белый город и в целом Москва историческая, выглядели и были бы совсем иными, если бы здесь не творили выдающиеся русские зодчие. В XVIII в. вдоль бульваров Белого города возводили усадьбы в стиле русского классицизма М. Ф. Казаков и В. И. Баженов. Их творения тщательно восстанавливались после пожаров 1812 г. В XIX в. традиции классицизма развивали О. И. Бове и его последователи. Имена последних не столь известны, но это они создали на площадях Белого города гармоничные ансамбли. В переулках Белого города с их старинной непритязательной, но уютной застройкой, вернее, в основном в переулках, но не только там, на рубеже ХІХ-ХХ вв. в строительстве особняков проявила себя другая архитектурная школа — «московского модерна», изысканная и смелая. Здесь тон задавали Ф. О. Шехтель и Л. Н. Кекушев. Теперь в исторических зданиях Белого города расположены государственные учреждения и офисы частных компаний, банки, рестораны, кафе, магазины, многие особняки отданы иностранным посольствам.Состоятельные жители Белого города, не только аристократы, но и купцы-фабриканты, строили не только для себя: они возводили школы, больницы, приюты, театры, библиотеки, поддерживали монастыри. Почти все театральные залы Белого города, работающие в этом своем первородном качестве и ныне, строились на деньги благотворителей и меценатов, кроме разве что государственных академических Большого и Малого театров и МХАТа им. М. Горького XX в.Нет в Москве другого района, который был бы в такой же степени насыщен скульптурными памятниками высокой художественной ценности, как Белый город. Здесь стоят памятники основателю Москвы Юрию Долгорукому, ученым М. В. Ломоносову и К. А. Тимирязеву, инженеру, изобретателю и архитектору В. Г. Шухову, Героям Плевны, основателям славянской письменности Кириллу и Мефодию, композиторам П. И. Чайковскому и С. В. Рахманинову, политическим идеологам К. Марксу и Н. К. Крупской. Более всего поставлено памятников писателям и поэтам — А. С. Пушкину, А. С. Грибоедову, Н. В. Гоголю, А. П. Чехову, С. А. Есенину, М. А. Шолохову, А. Т. Твардовскому, В. С. Высоцкому, А. Кунанбаеву, Р. Гамзатову. Большинство «писательских» памятников украшают собой бульвары. А. И. Герцен удостоен двух памятников: перед зданием Литинститута на Тверском бульваре и вместе с его другом и единомышленником H. К. Огаревым в сквере перед зданием Московского университета на Моховой.